Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

06.02.2025

18627 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (306)

· Mannequin de charme (914)

· Musique (372)

· Monde : France (3293)

· Calendrier : Événements (333)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

· Monde : Etats Unis (1156)

Blogs et sites préférés

· 33domy

· agrinature

· amelineooo

· antonieta

· awranna

· belovedseemore

· blogdeminifeemagique

· bomyphoto

· candaulistes

· casecorse

· chantouvivelavie

· coquelicot69

· csm-bzh

· denissalesse

· eleveducobu

· ensemble19syndicat

· erixbd

· fandeloup

· hallydaypassion

· jmpays2

· lachaumetteenmusiques

· marianneprovost

· marssfarm

· maryvonne35

· musicandmusic

· mymusicstore

· nosybe-madagascar

· nounoulolo88

· parcours-singuliers

· photocosmos

· rene62

· reve-of-manga

· rockprogandderivative

· sandymandy

· scramasaxe

· tiger1

· urbex-tousthemes2019

· vinyles-33-45

· vivien12

· vosges

· wallpapersexyporn

· wissblog

· yepcatspassion

· zavarof

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blog blogs cadre center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Allemagne

Sabine Sesselmann

Sabine Sesselmann est une actrice allemande née le 13 août 1936 à Munich (Allemagne), décédée le 3 mars 1998 à Tutzing (Allemagne). L'essentiel de sa carrière cinématographique se situe de la fin des années 1950, jusqu'au milieu des années 1960, avec une apparition remarquée dans Le Bossu d'André Hunebelle aux côtés de Jean Marais et Bourvil et dans le double rôle d'Isabelle de Caylus et d'Aurore de Nevers.

Filmographie

1957 : Aufruhr im Schlaraffenland

1958 : Madeleine Tel. 13 62 11

1958 : Impudeur

1958 : U47 - Kapitänleutnant Prien

1958 : Ein Lied geht um die Welt

1959 : Cour martiale

1959 : Freddy, die Gitarre und das Meer

1959 : Morgen wirst du um mich weinen

1959 : Le Bossu d'André Hunebelle : Aurore de Nevers/Isabelle de Caylus (comme Sabina Selman)

1959 : Der Schatz vom Toplitzsee

1960 : Der Herr mit der schwarzen Melone

1960 : Die Brücke des Schicksals

1961 : Le Narcisse jaune intrigue Scotland Yard

1961 : Information Received

1962 : La Porte aux sept serrures

1963 : Rote Lippen soll man küssen

1964 : Du grisbi pour Hongkong

Téléfilm

1957 : Daphnis und Chloe

Série télévisée

1962 : Alarm für Dora X : Inge Kolbach (15 épisodes)

1970 : Luftsprünge : Der Spezial-Ski : Nancy Maine

1996 : Soko brigade des stups : Un type intéressant, Ein interessanter Typ (saison 14) : Mme Meersen

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

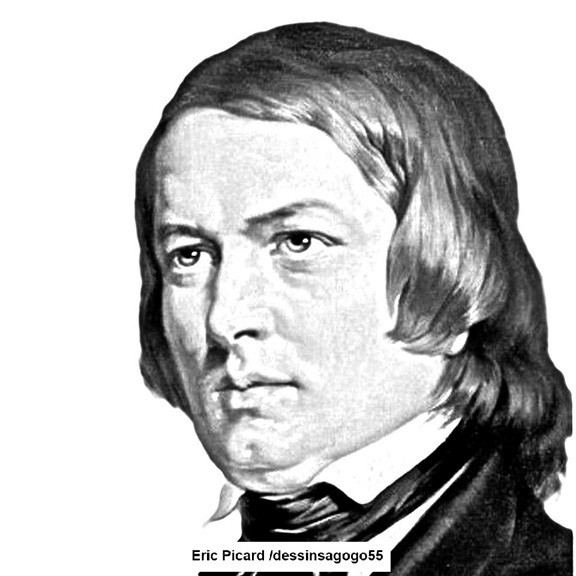

Robert Schumann

Robert Schumann (/ˈʁoː.bɛʁt ˈʃcoup ».">uː.man/), né le 8 juin 1810 à Zwickau et mort le 29 juillet 1856 à Endenich (aujourd'hui un quartier de Bonn), est un compositeur et pianiste allemand. Sa musique s'inscrit dans le mouvement romantique, qui domine au début du XIXe siècle une Europe en pleine mutation. Compositeur littéraire par excellence, Schumann et sa musique illustrent une composante du romantique passionné. Il est le mari de Clara Schumann, pianiste et également compositrice.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

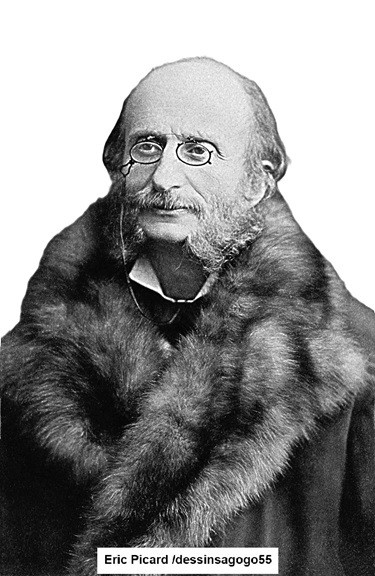

Jacques Offenbach

Jacques Offenbach /ʒak ɔfɛnbak/ (de l'allemand Jakob Offenbach /ˈjaːkɔp ˈɔfn̩ˌbax/), né le 20 juin 1819 à Cologne et mort le 5 octobre 1880 à Paris est un compositeur et violoncelliste allemand naturalisé français.

Origines

Jacques ou Jakob Offenbach est né en 1819 dans une famille juive ashkénaze, à Cologne dans la province de Juliers-Clèves-Berg, qui à cette époque faisait partie de la Prusse. Sa maison natale se trouve sur le Großer Griechenmarkt, proche de la place qui porte maintenant son nom, l'Offenbachplatz. Il est le deuxième fils des dix enfants d'Isaac Juda Offenbach né Eberst (1779-1850) et de son épouse Marianne, née Rindskopf (vers 1783-1840).

La rive gauche du Rhin étant devenue française par le traité de Bâle, Isaac, issu d'une famille de musiciens, abandonne son métier de relieur et gagne sa vie itinérante comme chantre dans les synagogues et violoniste dans les cafés. Il est connu sous le nom de 'der Offenbacher' (le musicien d'Offenbach) d'après sa ville natale, Offenbach-sur-le-Main, près de Francfort-sur-le-Main.

En 1808, en vertu du décret de Bayonne, il adopte Offenbach comme patronyme. En 1816, la rive gauche du Rhin ayant été donnée au royaume de Prusse par le congrès de Vienne, il s'établit à Cologne, où il devient professeur, donnant des leçons de chant, de violon, de flûte et de guitare, ainsi que de composition musicale.

Les jeunes années

Lorsque Jakob a six ans, son père lui apprend à jouer du violon. En l'espace de deux ans, le garçon surdoué compose des chansons et des danses. À neuf ans, il commence l'étude du violoncelle. Isaac est à ce moment le chantre permanent de la synagogue locale. Il peut se permettre de payer à son fils des leçons auprès du célèbre violoncelliste Bernhard Breuer. Trois ans plus tard, Jakob interprète ses propres compositions, dont les difficultés techniques impressionnent son maître. Avec son frère Julius (violon) et sa sœur Isabella (piano), Jakob joue en trio dans des salles de bal locales, des auberges et des cafés. Ils y interprètent de la musique de danse populaire et des arrangements d'opéras.

En 1833, Isaac décide que les deux plus talentueux de ses enfants, Julius (alors âgé de 18 ans) et Jakob (14 ans), quitteront la scène musicale provinciale de Cologne pour aller étudier à Paris. Avec le soutien généreux des mélomanes locaux et de l'orchestre municipal, avec qui ils ont donné un concert d'adieu le 9 octobre, les deux jeunes musiciens, accompagnés de leur père, font un voyage de quatre jours à Paris, en novembre 1833.

Isaac parvient à persuader le directeur du conservatoire de Paris, Luigi Cherubini, de faire passer une audition à Jakob. Mais l'âge et la nationalité du garçon étaient deux obstacles à l'admission. Cherubini avait déjà refusé plusieurs années auparavant l'admission de Franz Liszt, âgé de 12 ans, pour des motifs similaires, mais il accepte finalement d'entendre le jeune Offenbach. Il écoute son jeu et l'arrête en disant : « Assez, jeune homme, vous êtes maintenant un élève de ce Conservatoire ». Julius est également admis. Les deux frères adoptent des formes françaises de leurs prénoms, Julius devenant Jules et Jakob devenant Jacques.

Isaac espère obtenir un emploi permanent à Paris. Cela ne se réalise pas, et il retourne à Cologne. Avant de partir, il trouve un certain nombre d'élèves pour Jules. Les revenus modestes de ces leçons, complétés par les honoraires gagnés par les deux frères en tant que membres des chœurs de la synagogue, leur permettent de poursuivre leurs études. Au conservatoire, Jules est un étudiant assidu. Il est diplômé et devient professeur de violon et chef d'orchestre connu. Il dirigera l'orchestre de son jeune frère pendant plusieurs années. En revanche, Jacques s'ennuie et part après un an, le 2 décembre 1834.

Le violoncelliste virtuose

En quittant le conservatoire, Offenbach se libère de l'académisme sévère du programme de Cherubini, mais, comme l'écrit son biographe James Harding, « il était libre, lui aussi, de mourir de faim ». Il obtient quelques emplois temporaires dans des orchestres de théâtre avant d'occuper en 1835 un poste permanent de violoncelliste à l'Opéra-Comique. Il n'y est pas plus sérieux qu'il l'avait été au conservatoire, et se voit privé régulièrement de sa paye, pour avoir fait des farces pendant les représentations. À une occasion, lui et le violoncelliste principal ont joué des notes alternées de la partition imprimée. Une autre fois, ils sabotent certains pupitres de leurs collègues pour les faire s'effondrer à mi-représentation. Néanmoins, les revenus de son travail d'orchestre lui permettent de prendre des leçons avec le célèbre violoncelliste Louis Norblin. Il fait une impression favorable sur le compositeur et chef d'orchestre Fromental Halévy, qui lui donne des leçons de composition et d'orchestration. Certaines des premières compositions d'Offenbach sont programmées par le chef à la mode Louis-Antoine Jullien. Offenbach et un autre jeune compositeur, Friedrich von Flotow, collaborent sur une série d'œuvres pour violoncelle et piano. Mais l'ambition d'Offenbach est de composer pour la scène. Or, il n'est pas programmé par les théâtres parisiens. Avec l'aide de Flotow, il se bâtit une réputation pour composer et jouer dans les salons à la mode.

Parmi les salons qu'il fréquente, il y a celui de la comtesse de Vaux. Il y rencontre Herminie d'Alcain (1827-1887), fille d'un général carliste. Ils tombent amoureux, mais il n'est pas encore dans une position financière assez brillante pour proposer le mariage. Pour étendre sa renommée et se faire connaître ailleurs qu'à Paris, il entreprend des tournées en France et en Allemagne. Il y interprète des œuvres d'Anton Rubinstein et, dans un concert dans sa Cologne natale, de Liszt. En 1844, probablement soutenu par des parents anglais d'Hérminie, il entreprend une tournée en Angleterre. Il est immédiatement engagé pour se produire avec certains des musiciens les plus célèbres de l'époque, y compris Mendelssohn, Joseph Joachim, Michele Costa et Julius Benedict. La presse britannique relate un concert prestigieux. L'Illustrated London News écrit : « Herr Jacques Offenbach, l'étonnant violoncelliste, s'est produit jeudi soir à Windsor devant l'empereur de Russie, le roi de Saxe, la reine Victoria et le prince Albert avec un grand succès ». L'utilisation de « Herr » plutôt que « Monsieur » reflète le fait qu'Offenbach reste un citoyen prussien. L'ambiguïté de sa nationalité lui causera plus tard des difficultés dans la vie.

Jacques Offenbach rentre à Paris avec une réputation et un compte en banque améliorés. Le dernier obstacle à son mariage avec Hérminie est d'ordre religieux. Il se convertit au catholicisme, avec la comtesse de Vaux comme marraine. On ne connaît pas la réaction de son père Isaac sur la conversion de son fils et l'abandon du judaïsme. Le mariage a lieu le 14 août 1844, la fiancée a 17 ans et lui 25. Le mariage durera toute leur vie et sera heureux, malgré quelques aventures extra-conjugales du mari. Après la mort d'Offenbach, un ami a dit qu'Hérminie « lui a donné du courage, a partagé ses épreuves et l'a réconforté toujours avec tendresse et dévotion ».

Revenant à Paris, Offenbach fréquente à nouveau les salons à la mode, mais il compose aussi de plus en plus. Il publie beaucoup de partitions, et certaines d'entre elles se vendent bien. Il écrit, joue et produit des burlesques musicaux pour les présenter dans les salons. Il amuse ainsi les 200 invités de la comtesse de Vaux avec une parodie du Désert de Félicien David. En avril 1846, il donne un concert où sept pièces d'opéra de sa propre composition sont créées devant un public comportant des critiques musicaux. Après quelques encouragements et quelques déceptions, il semble sur le point de se consacrer entièrement à la composition théâtrale, quand Paris subit la révolution de 1848, qui renverse Louis-Philippe dans une effusion de sang. Offenbach emmène précipitamment Herminie et leur fille récemment née, pour rejoindre sa famille à Cologne.

De retour à Paris en février 1849, Offenbach trouve les grands salons fermés. Il reprend son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à l'Opéra-Comique. Il est cependant remarqué par le directeur de la Comédie-Française, Arsène Houssaye, qui le nomme directeur musical du théâtre, avec un mandat pour agrandir et améliorer l'orchestre. Début 1850, Offenbach compose des chansons et de la musique de scène pour onze drames classiques et modernes. Certaines de ses chansons sont devenues très populaires, et il acquiert une expérience précieuse dans l'écriture pour le théâtre. Houssaye écrira plus tard qu'Offenbach avait fait des merveilles pour son théâtre. Mais la direction de l'Opéra-Comique, cependant, ne lui commande rien.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

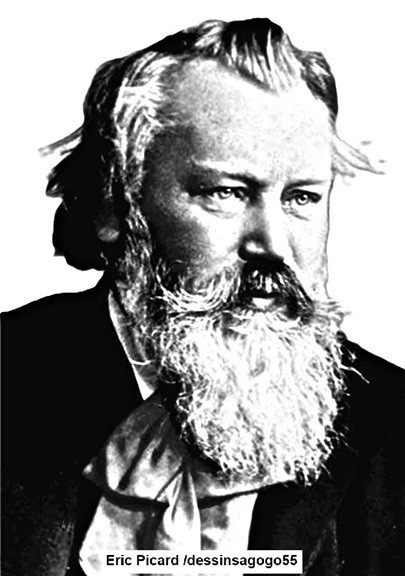

Johannes Brahms

Johannes Brahms, né le 7 mai 1833 à Hambourg et mort le 3 avril 1897 à Vienne, est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Johannes Brahms est l'un des plus importants musiciens de la période romantique. Certains le considèrent comme le « successeur » de Beethoven dont Hans von Bülow qui décrit sa première symphonie comme étant « la Dixième symphonie de Beethoven »

Brahms fait la plus grande partie de sa carrière à Vienne, où il est l'une des figures importantes sur la scène musicale. Il compose pour piano, musique de chambre, orchestre symphonique, voix et chœurs. À la différence d'autres grands compositeurs de musique classique, Johannes Brahms ne compose jamais d'opéra. Étant également un pianiste virtuose, il donne la première audition de beaucoup de ses compositions ; il travaille aussi avec les musiciens célèbres de son époque, dont la pianiste et compositrice Clara Schumann et le violoniste Joseph Joachim. Brahms est un perfectionniste intransigeant qui détruit beaucoup de ses travaux et en laisse quelques-uns non publiés.

Brahms est à la fois un traditionaliste et un novateur. Sa musique utilise largement les structures et techniques de composition des maîtres baroques et classiques. Il est un maître du contrepoint, une méthode de composition rigoureuse pour laquelle Bach est célèbre, ainsi que du développement thématique, un procédé de composition introduit par Haydn, Mozart et Beethoven. Alors que beaucoup de ses contemporains critiquent sa musique, qu'ils trouvent trop académique, ses œuvres sont admirées, par la suite, par des personnalités aussi diverses que le progressiste Arnold Schönberg et le conservateur Edward Elgar

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Elisabeth Duchesse de Bavière

Son existence, qui se déroule dans un décor brillant et factice, lui apportera le chagrin et la désillusion. Tout s'ordonne autour d'elle comme une tragédie dont l'intérêt se ménage et dont l'horreur croît d'acte en acte. Du sang, il y en aura partout autour d'elle; les êtres qu'elle aimera, elle les perdra l'un après l'autre. Dans la violence volontaire ou subie. Le Destin, impitoyable, achèvera le crescendo en la livrant, elle-même, au poignard d'un assassin. Mais la majesté de son rang et la noblesse de son cour, malgré la cruauté des coups qui l'ont frappée, ne sauraient empêcher, que l'on continue à l'appeler familièrement Sissi.

En 1834, le duc Max a acheté le château de Possenhofen, une vieille bâtisse rectangulaire de pierres rouges, dont les angles se durcissent de tours crénelées, vestiges d'une défense devenue inutile, qu'entoure un parc aux oiseaux bocagers et que baignent les eaux froides du lac de Starnberg.

C'est là que désormais la famille ducale passera ses étés, dans le calme champêtre de ce cadre de prés fleuris, de bouquets d'arbres et d'eaux dormantes.

Pour les enfants, c'est le vert Paradis. Le temps que n'occupent pas les moroses leçons de leur gouvernante, la baronne de Wulfen, ils l'emploient à courir au gré d'une fantaisie qui ne connaît pas d'autre limite. Le duc Max apporte avec lui la gaîté, le mouvement et aussi le désordre. Sa maison est celle du Bon Dieu : on y ignore la contrainte. Le maître est indulgent et distrait, les domestiques sont rares, familiers et dévoués, les animaux eux-mêmes ne connaissent aucune barrière et nul ne vient déranger les chiens qui dorment insouciants sur les fauteuils tapissés du salon.

Les étés de Possenhofen, "Possi", comme on dira bientôt, ont fortement marqué le caractère d'Elisabeth. Toute enfant, elle y a joué dans la basse-cour avec les poules et les lapins. Plus grande, elle y prendra le goût des longues marches, en robe de paysanne, dans les herbes folles ou au gré des sentiers écartés, et la passion des courses à cheval qui grisent d'air et d'espace et font oublier le temps.

Comme son père, elle adore les chevaux et comme lui, les monte superbement. La nature l'enchantera, avec la splendeur de ses aurores et la magnificence de ses couchants, le murmure des sources, l'ombre secrète des forêts, le mystère des plans d'eau qui semblent être la porte lisse d'un monde interdit. Sissi s'évanouit entre les arbres comme une sylphide et plonge dans les lacs comme une ondine. C'est toute une mythologie qu'elle évoque avec la grâce de son être, la légèreté de sa démarche, la vivacité de son allure et cette façon à elle d'appuyer à peine sur le soi qui la porte.

Elle est parente du vent, des fleurs, des arbres, des étoiles. Le duc Max, qui lui fera en définitive tant de mal pour avoir voulu lui faire trop de bien, a au moins le mérite de lui apprendre à marcher : "Il ne faut pas se traîner, disait-il, on doit avancer comme si on avait des ailes". Cette aisance qui donnera, plus tard, à la souveraine une grâce éthérée, lui permet de glisser sur le monde des choses comme ces esprits aériens qui peuplent les comédies féeriques de Shakespeare, avant de devenir le personnage central du drame que, venu plus tard, il n'aurait pas manqué d'écrire.

On devine sa tristesse quand, à l'approche de la mauvaise saison, il lui faut renoncer à cette vie champêtre et libre, quitter ce vieux château un peu délabré mais si cher et si aimé, dire adieu aux chevauchées éperdues, aux promenades en bateau, aux baignades, aux jeux et aux ris, pour retrouver Munich, sa froideur pétrie, sa société gourmée, son amidon et son ennui. C'est pourtant, dans ce Munich officiel, à un bal de la Cour, le premier peut-être, que Sissi sentira pour la première fois son cœur battre autrement que parce qu'elle a couru trop vite, ou que son cheval s'est emporté.

Le journal qu'elle tient alors en grand secret et qu'elle cache au fond d'un tiroir, porte témoignage d'une ébauche d'idylle avec un jeune homme dont nous savons seulement qu'il est comte et se prénomme Richard. Il ne semble pas que l'attrait ait été réciproque; la mort prématurée de ce jeune fat, qui ignore sa chance, évitera le malentendu et sans doute aussi l'opposition de la famille. Sissi nous a laissé à ce propos, des vers qui ne révèlent peut-être pas le don poétique d'une Louise Labbé, dont elle ne connaîtra pas l'expérience amoureuse, mais qui ont le ton de la confidence et ne manquent pas d'accent.

Sissi ne fera pas " signe d'amante ".

Elle connaît, cependant, un moment de mélancolie qui lui fait goûter et aimer Heine, qui deviendra son poète de prédilection, le Heine des "junge Leiden" et du "Lyriches Intermezzo". Elle a alors quinze ans. La vie fera mieux pour sa gloire, sinon pour son contentement intime.

Le 2 décembre 1848, au palais archiépiscopal d'Olmutz, devant un parterre d'archiducs, de maréchaux, de prélats, de ministres, de dignitaires de tous ordres, Schwarzenberg peut lire, à la lumière d'un jour blafard, la déclaration que l'Empereur Ferdinand vient de signer: "Des motifs graves Nous obligent à déposer la couronne impériale en faveur de notre bien-aimé neveu, Son Altesse impériale et royale l'archiduc François-Joseph, après que notre frère bien-aimé S.A.I.R. l'archiduc François-Charles a renoncé pour lui-même en faveur de son fils précité à tous les droits successoraux que lui conféraient les Règles de notre auguste Maison."

Lors d'une visite à Berlin, en 1852, le jeune empereur a trouvé fort à son goût Anna, la nièce du roi Frédéric-Guillaume IV. La reine de Prusse n'est-elle pas sa sœur ? Elle se trompe; en dépit de ses manœuvres et malgré son insistance, Berlin se dérobe. L'archiduchesse se tourne alors vers la Bavière, alliée catholique naturelle contre les visées prussiennes sur l'Allemagne du sud. Elle pense à Hélène, sa nièce, la fille aînée de sa sœur Ludowika. On imagine avec quel empressement et avec quelle joie, la demande est accueillie: François-Joseph épousera, en effet, sa cousine, à cela près que la cousine sera, non pas Hélène, mais Sissi. Le duc Max n'a, lui, pas voulu quitter sa campagne. Sissi, on ne sait exactement pourquoi, est du voyage. Est-ce pour qu'elle retrouve son cousin Charles Louis, le cadet de François-Joseph, qui éprouve pour elle une vive affection et qui la comble de petits cadeaux d'enfant ? Est-ce pour qu'elle rencontre sa marraine, la reine de Prusse qui est aussi attendue à Ischl ? Quoi qu'il en soit, nul n'aperçoit, alors, l'étincelle du pétard qu'on vient d'allumer.

Quand il voit Sissi, François-Joseph se rend compte qu'elle est plus jolie que sa sœur. Des yeux magnifiques d'un brun velouté, une peau très blanche, une abondante chevelure auburn en un beau désordre, une silhouette mince et élancée, un rien de négligé qui ajoute au charme en donnant de la vie, et par-dessus tout, quelle grâce! A côté d'elle, Hélène dont la beauté est plus sévère et l'élégance plus conventionnelle, qui soigne sa toilette et arrange sa coiffure - son trousseau est fourni, alors que sa sœur doit se contenter d'une unique robe couleur de pêche, donne une impression de froideur et de sécheresse. Pour François-Joseph, c'est le coup de foudre. Dès le lendemain matin, il entre dans la chambre de sa mère et lui déclare tout net qu'il épousera Sissi et non Hélène que pour comble on appelle ridiculement "Néné". Hélène est plus âgée, plus stable, mieux préparée à la vie qui l'attend, alors que Sissi n'est qu'une gamine. Raisons, objurgations, prières, menaces même, ne viennent pas à bout de l'entêtement de ce fils respectueux qui, pour la première fois, ce sera malheureusement la seule, résiste à une mère qu'il révère et qu'il craint et à qui, il le sait bien, il doit d'être aujourd'hui empereur. Il lui faut être bien amoureux pour oser affronter, le jour même où il atteint ses vingt-quatre ans, ce potentat en jupon qui ne manque certes pas de cœur, mais qui place au plus haut la règle, la forme, la hiérarchie et les convenances.

Le plus surpris, c'est ce bon duc Max, dans sa gentilhommière, quand il reçoit le télégramme: "L'Empereur demande la main de Sissi et ton consentement". Il croit d'abord à une erreur de transmission et demande une confirmation qu'il obtient. Il ne semble pas qu'il ait éprouvé beaucoup de joie de voir sa fille préférée, son enfant de Noël, sa rose de Bavière, celle qu'il sent et qu'il sait si semblable à lui, s'engager dans une vie fausse, pompeuse, minutée, impersonnelle. Qu'en pense Sissi? François-Joseph est certes séduisant: bel homme, aussi bon danseur que parfait cavalier, il porte avec aisance l'uniforme blanc, rouge et or à la tunique corsetée.

En octobre, François-Joseph vient à Possenhofen, passer dix jours auprès de sa fiancée. Ce sont des promenades à travers la campagne jaunie par l'été et dans les bois dont le feuillage, en ce début d'automne, se colore de teintes éclatantes comme d'un fard pour masquer sa mort prochaine. Le fiancé, esprit positif, n'aime pas plus la nature, en dehors de la chasse, qu'il ne goûte les ouvrages de l'imagination et les travaux de la pure pensée. A Noël, nouvelles retrouvailles pour l'anniversaire de Sissi, ses 16 ans! Le trousseau avance. Les couturières ont du mérite car Sissi fuit les essayages. La dot de la future est modeste, à la mesure de la fortune de ses parents – 50.000 florins (soit 93.000 francs de Germinal) remis dès l'acte "par amour et affection paternels". L'empereur compense par une donation de 100.000 ducats (1.185.000 francs de Germinal) auxquels s'ajoutent les 12.000 ducats du "Morgengabe", le cadeau du matin, indemnité que l'époux verse à l'épouse pour prix de la virginité qu'elle a perdue dans la nuit. La pension annuelle de l'impératrice s'élève aussi à 100.000 ducats qui représentent "les épingles" pour la toilette et les aumônes. Ce chiffre sera en fait et de beaucoup dépassé. Le 29, aux termes d'une déclaration solennelle, l'archiduchesse Elisabeth renonce à ses droits éventuels à la couronne de Bavière. Sissi a changé de patrie.

Alors qu'elle est brisée de fatigue et d'émotion, la pauvre Sissi reçoit au moment où elle gagne ses appartements, deux mémoires, l'un portant sur le "Cérémonial pour l'entrée solennelle de S.A.R. la sérénissime princesse Elisabeth duchesse en Bavière", l'autre exposant dans tout son détail "le Cérémonial pour le mariage de sa Majesté Impériale et royale François-Joseph"... Chacun des participants est à la fois acteur et spectateur et sa personnalité temporairement s'abolit. On pense bien que Sissi n'est aucunement préparée à cette discipline et que sa nature ne la dispose point à s'y soumettre.

Elles se déroulent en deux temps; les deux temps prévus par les Mémoires sur lesquels la future Impératrice a pâli: l'entrée solennelle à Vienne le 23 avril, la cérémonie religieuse le 24. L'entrée à Vienne consiste à se rendre en grande pompe de Schönbrunn, le palais que Marie-Thérèse fit élever à la limite de la ville et qui s'épanouit comme Versailles au milieu des jardins, à la Hofburg, ce vieux château qui sent encore la forteresse et dresse sa masse austère au cœur de l'Altstadt. La société viennoise d'alors, qui mêle la joie de vivre au respect des usages, compte quatre classes, une première société qui comprend la noblesse ancienne, les grands dignitaires et les riches propriétaires. Cette société-là est dans le cortège; une deuxième société faite des nouveaux barons, des industriels, des financiers. Ces gens-là ont loué les fenêtres et des balcons, comme des loges de théâtre. Les moyens et petits bourgeois, les "Biedermayer", comme on les appelle alors du nom d'un personnage créé par le romancier Pfau et qui est l'exact pendant, dans son contentement de lui, du joseph Prud'homme d'Henry Monnier, n'ont pas craint, ce jour-là, de confondre dans la rue, leur tube et leur redingote sombre à la blouse et à la casquette des ouvriers. Le silence se fait cependant un moment, quand, à sa descente de carrosse, comme la portière est aussi basse que celle d'une voiture moderne, son diadème heurte le toit et menace de tomber. Une ombre alors sur son visage et son sourcil se fronce.

Le lendemain, le cortège se reforme pour aller cette fois de la Hofburg à l'église des Augustins où le prince archevêque-cardinal Rauscher doit bénir les époux. Sissi s'avance, grande, svelte, pâle et belle dans l'église dont les murs sont tendus d'une tapisserie rouge où se fond la robe des prélats. La lueur pâlotte des cierges, la gravité des chants, l'attitude compassée des officiants offusquent ce climat d'allégresse qu'appellent les hyménées. A droite, dans la nef, côté des hommes, se pressent les uniformes dorés et chamarrés des généraux et des diplomates, les livrées de la force et de la ruse, les crachats de brillants qui rehaussent les grands cordons, les tenues rouge et blanc des Autrichiens, les dolmans bordés de fourrure des Hongrois, les brandebourgs des Polonais. Les têtes les plus chenues sont aussi les plus ornées. Ce qui autorise un témoin à comparer, avec plus d'esprit que de galanterie, les diadèmes à des lanternes sur des démolitions. Les badauds émerveillés se pressent aux portes pour acclamer ce couple impérial, à la vérité, si charmant de jeunesse et si rempli de gracieuse majesté qui retourne à Schönbrunn dont les grilles demeurent ouvertes et répond pendant près d'une heure par des sourires et des saluts de la main aux vivats d'une foule inlassable et trépignante. Douze pages porteurs de flambeaux conduisent à pas lents et en grand cérémonial les époux à leur chambre nuptiale. A ce moment se lève, au dehors, un vent violent qui renverse les cheminées des maisons et arrache les branches des arbres.

Si Vienne, légère, raille la défaite en couplets moqueurs, Budapest reprend sa vieille et patriotique chanson. Les Hongrois se partagent en deux tendances rivales - les irréductibles qui veulent couper tout lien avec l'Autriche et que Kossuth excite de son exil de Florence; les modérés, Deak et Andrassy qui sont prêts à la conciliation. François-Joseph a, en la circonstance, une inspiration heureuse. Il envoie sa femme calmer les esprits et préparer un accord; il lui demande, en propres termes, d'être son avocat. Sissi arrive, avec ses deux enfants, comme pour signifier qu'elle se met sous la protection du peuple qui l'accueille, dans ce pays qui n'a pas oublié sa clémence et où elle est aimée et admirée. Andrassy tombe sous son charme. Elle-même ne demeure pas insensible à la séduction de celui qu'on appelle "le beau pendu" depuis son exécution en effigie. L'Impératrice sait le convaincre que dans l'union avec l'Autriche, sous le sceptre des Habsbourg, la Hongrie peut trouver le moyen d'affirmer sa personnalité nationale. La persévérance de Sissi finira par triompher des atermoiements de François-Joseph et de la résistance de la Cour que l'archiduchesse Sophie tient encore en mains. L'Empire d'Autriche et le royaume de Hongrie formeront désormais deux monarchies inséparables, héréditaires dans la postérité mâle de la Maison de Habsbourg. Il n'y aura qu'un État au regard du droit international, mais chaque pays obtient son gouvernement propre et ses assemblées particulières.

Le 8 juin 1867, François-Joseph et Elisabeth sont couronnés roi et reine de Hongrie à la cathédrale Szent Istvan de Budapest. Le cadre est d'une rare grandeur et la cérémonie se déroule avec un exceptionnel éclat. C'est le triomphe de Sissi, de sa beauté, de son intelligence, de sa patience et de sa générosité. Elle a, selon le rite séculaire, vérifié la veille le manteau de saint Etienne et reprisé les bas tricotés par la reine Gisèle et que le roi portera pour le couronnement. Autour d'eux les magnats se pressent, épanouis dans leurs costumes d'apparat, brodés et fourrés, serrés dans leurs culottes collantes, bottés de cuir souple et coiffés de toque de velours aux longues aigrettes. Le cérémonial respecte le rite des vieux âges. François-Joseph reçoit la couronne des mains d'Andrassy qui tient lieu de palatin ou vice-roi de Hongrie. Les cris redoublent quand le couple royal quitte la cathédrale et se confondent avec les derniers accords des orgues. Sissi a, ce jour, oublié son horreur du cérémonial. Elle est toute à ce peuple qui lui rend son amour et lui dit toute la ferveur de la "Magyarorszag".

Dressé sur ses étriers, il dessine avec son épée une croix dans l'air, selon les points cardinaux, et prête serment de défendre la constitution magyare contre ses ennemis. Elisabeth a contemplé le déroulement de ce rite, symbolique d'une tribune ornée de fleurs blanches et bleues, couleurs héraldiques de Bavière. Sissi choisit pour lectrice une jeune hongroise de modeste lignée, disgraciée de visage autant que pauvre de kreutzers, mais intelligente et fine, Ida de Ferenczy, qu'Andrassy lui a recommandée. Encore a-t-il fallu, au préalable, la nommer chanoinesse pour qu'elle put pénétrer au Château. Que n'a-t-il, dès son mariage, confiné dans la douillette retraite des douairières, cette femme d'un autre âge et d'un autre règne! Il n'a, d'ailleurs, aucune peine à la tenir désormais à l'écart. Sissi choisit, seule, le prénom de cette fille qu'elle pourra, cette fois, élever à son gré, et qu'elle chérira d'autant: Marie-valérie.

En juin 1896, la Hongrie célèbre son millénaire en même temps que l'anniversaire du couronnement de François-Joseph et d'"Erzebeth" avec le même décorum médiéval. Toutes les villes et tous les comitats ont envoyé une délégation que précède la traditionnelle bannière armoriée. Le défilé est long et magnifique; tout s'accorde et s'harmonise: beauté racée des montures, prestance des cavaliers, éclat des tenues brodées, des armes ciselées, fourrures et harnais. La couronne de Saint Etienne reposant sur un coussin de velours rouge est portée dans un carrosse que tirent huit pur-sang à robe blanche. C'est la réplique des cérémonies de 1867. Un tel rappel ne peut qu'être douloureux au cour d'Elisabeth qui avait d'abord refusé de venir, mais qui a cédé aux supplications. Lors de l'inauguration du monument de Marie-Thérèse, devant lequel elle passe, Rodolphe était à son côté... Cependant, les cris qui retentissent, la vénération qui se lit dans tous les yeux, l'admiration qui s'exprime dans tous les gestes, l'enthousiasme d'un peuple qui n'a pas oublié, qui lui rend ce qu'elle lui a donné, lui fait, un instant, écarter son chagrin et dominer son horreur du cérémonial. Elle est la reine, authentiquement la reine de cette nation hongroise qui repousse la violence et méprise la flatterie. Alors que les chants retentissent, que les discours officiels se déchaînent et s'enchaînent, que des ovations se répètent, elle se tient toute droite, le visage blanc d'émotion, serrée dans sa robe de jais, les cheveux dissimulés sous un voile de deuil, le cou orné d'un collier de perles noires; elle apparaît comme la victime expiratoire offerte à la foule en liesse et aux dieux altérés de la Cité. La fête terminée, la reine de Hongrie dira à son époux: "Il me semble avoir mille ans, moi aussi".

L'année suivante, un nouveau et brutal coup du sort la viendra frapper. Le 6 mai 1897, alors qu'elle se trouve à Lainz, Elisabeth apprend que, la veille, sa s?ur Sophie est morte brûlée vive, à Paris, dans l'incendie du Bazar de la Charité, victime d'une invention toute récente, mais appelée à un grand avenir, et qu'expérimentent alors les Louis Lumière et les Georges Méliès: le cinématographe. Sophie, ses fiançailles rompues avec Louis de Bavière, a épousé le duc d'Alençon, prince français, petit-fils de Louis-Philippe. Le Bazar de la Charité est l'une de ces ventes mondaines dont le produit est destiné aux pauvres mais dont les comptoirs sont tenus par les dames de la Société. Le clou de la manifestation est une projection de "Photographies animées, la plus merveilleuse découverte du siècle, donnant l'illusion de la réalité". Soudain, une pellicule en celluloïd prend feu. C'est dans la fumée et l'affolement, la ruée sur les portes rares, étroites, qui s'ouvrent en dedans et que l'on a, par comble d'imprudence, doublées de tambours pour éviter les courants d'air. Les boiseries et les tentures s'enflamment. Les gens sont transformés en torches vivantes. Peu peuvent échapper à ce supplice qui réduit en tas de cendres les plus grands noms de l'Armorial. Ce qui reste de Sophie est identifié au milieu de chairs calcinées grâce a ses bijoux et à ses dents. Malgré l'habitude qu'elle a de la souffrance, cette nouvelle accable Sissi et la laisse désespérée. C'est une ronde sanglante qui tourne autour de son front: son fils Rodolphe s'est suicidé; son beau-frère Maximilien est tombé sous les balles d'un peloton d'exécution; sa belle-soeur Charlotte est devenue folle de douleur; son cousin Louis s'est noyé dans les eaux du lac de Starnberg; son beau-frère, le comte Trani s'est misérablement tué, à Zurich, dans une chambre d'hôtel; son cousin Jean de Toscane s'est perdu en mer; sa nièce, l'archiduchesse Mathilde est morte aussi brûlée vive, et c'est maintenant sa propre s?ur qui subit le même sort! Le Destin s'acharne sur les siens, le crime, le suicide, la démence viennent errer autour de sa famille comme les Furies d'Hellas aux portes du Palais de Mycènes. A qui le tour maintenant? Il n'y a plus qu'elle, c'est vers elle que se tendent ces mains osseuses qui l'invitent à prendre place dans leur cercle macabre, c'est à elle que sourient lamentables, ces masques décharnés. Comment ne pas évoquer à son propos les paroles que Sophocle met dans la bouche d'Antigone lorsqu'elle s'adresse à sa soeur Ismène : "Depuis longtemps je suis morte à la vie, et ne peux plus servir que les morts."

Dès lors, l'idée du Destin n'abandonne plus Elisabeth dont l'esprit nourrit des pensées funèbres. Elle est convaincue qu'elle mourra, elle aussi, de mort violente. Elle a rayé les mots d'espoir et de joie de son langage. A ces tortures morales, s'ajoutent les maux physiques: troubles circulatoires qui lui gonflent les mains, ces belles mains longues, fines, presque diaphanes; inflammation des nerfs; dilatation du cœur. Son teint se fane, ses traits s'accusent, son écriture se déforme. Après un séjour à Biarritz, en fin de saison, elle passe à Paris le début de l'hiver 1897-1898 avec ses deux soeurs, Marie, l'ex-reine de Naples, et Mathilde, la veuve du comte Trani. Elle y fête Noël et son soixantième anniversaire, puis s'envole pour San Remo dont elle se lasse vite. Le 1er mars, elle est à Territet, le mois suivant à Kissingeri, où, bien qu'elle ne croie plus guère à la médecine et que les charlatans l'aient déçue, elle attend d'une cure thermale le soulagement de ses nerfs. François-Joseph, qui l'y retrouve quelques jours, est effrayé par les signes trop visibles de sa mauvaise santé. Mais le couple que la mort va bientôt dénouer, trouve à cette heure, une harmonie jusqu'alors refusée. Il semble qu'Elisabeth veuille oublier ses griefs et faire taire sa rancoeur, car elle a besoin d'apaisement et cherche une illusion de paix. Elle tente de prolonger ce temps de grâce, mais l'Empereur doit regagner Vienne. Elle va alors s'installer à Ischl où François-Joseph la rejoint chaque samedi pour le week-end. C'est dans cette petit station alpestre, lieu de leur première rencontre, que ces deux époux, que la vie n'a pas réussi à durablement unir, se verront pour la dernière fois, le 16 juillet 1898. Car Elisabeth part pour les bains de Nauheim puis revient à Territet où, le 30 août, elle s'installe au Grand Hôtel de Caux, sur une côte d'où l'on domine le plan d'eau du lac qui mire, le jour, dans la splendeur persistante de l'été, un ciel sans couture et la nuit, laisse traîner comme une écharpe oubliée, le flot d'un blanc laiteux que lui verse la lune.

Sissi a débarqué à Caux accompagnée du général de Berzeviczy, de la comtesse Staray, de Barker son nouveau lecteur grec et d'une suite réduite de dames d'honneur et de domestiques portant l'habituelle livrée noire. La nuit même de son arrivée, alors qu'elle goûte à son balcon la fraîcheur retombée, le regard perdu dans l'ombre, elle croit percevoir une forme claire, transparente, fantomatique qui la regarde fixement et s'évapore aussitôt. Il s'agit, le doute n'est pas possible, de la Dame Blanche qui vient annoncer un autre malheur. Quel malheur pourrait encore la frapper, elle qui a perdu tous les êtres chers? C'est elle que la mort viendra prendre bientôt. Dans les moments tragiques de l'histoire des Habsbourg, la messagerie funèbre a présenté son pli: en 1621, à la veille de la guerre de trente ans; en 1740, à la mort de l'Empereur Charles VI, quand les Habsbourg furent sur le point de perdre l'Empire; en 1809, Wagram; en 1866, Sadowa. Une semaine plus tard, alors qu'elle pèle une pêche, un corbeau, frôlant en volant la main de la souveraine, fait tomber le fruit. Nouvel avertissement, même prémonition? "Je n'ai pas peur, je suis fataliste, dit Elisabeth, il n'arrivera que ce qui doit arriver." Ce qui devait ou ne devait pas arriver, arrivera deux jours après.

Que pense-t-elle de la mort? Elle l'a dit à Marie-Valérie. "Je désire la mort, je ne la crains pas, car je ne puis croire qu'il existe une Puissance assez cruelle pour ajouter aux souffrances de cette vie et continuer à tourmenter l'âme lorsque celle-ci a quitté le corps." Pourrait-elle refuser cette grâce suprême qui abrégera sa douleur en l'achevant elle-même? Que peut encore lui réserver la vie - des misères physiques et des tortures morales, la déchéance de la vieillesse, le délabrement progressif de cette beauté dont elle prit tant de soin. C'est le repos que sa détresse cherche, seulement le repos. Elle n'attend ni ne souhaite rien de plus. Tout juste, dit-elle encore à Marie-Valérie, une ouverture ménagée au dessus de son tombeau pour apercevoir un peu de soleil et un peu de verdure et entendre au printemps le gazouillis des oiseaux. Cependant, le propos qu'elle tient, la veille même de son assassinat, à la comtesse Staray, est moins poétique et laisse percer une pointe d'effroi. Comme sa darne d'honneur soutient que l'au-delà apporte la félicité et la paix, l'impératrice réplique - "D'où tenez-vous cela; personne n'en est jamais revenu?" Sissi sentait-elle sa fin si proche?

Le 9 septembre, par un temps clair et chaud, l'impératrice emprunte le bateau qui suit la côte suisse sur toute sa longueur en égrenant les villages qui la bordent, coquets, fleuris de géraniums, de capucines et de zannis, avec, chacun, son embarcadère, ses mouettes et sa flottille de barques. Les châteaux doublent les ports. Si elle laisse derrière elle Chillon et le cachot d'un Bonnivard devenu byronien à titre posthume, la démocratique passagère voit défiler Morges que dessina Vauban, Nyon, Prangins qui évoque les Bonaparte, Coppet qui abrita Madame de Staël, leur ennemie. Une voiture la conduit de Genève à Pregny.

Le lendemain 10 septembre, Elisabeth qui est descendue à l'hôtel Beaurivage et qui a occupé sa matinée à faire des emplettes et à déguster ces glaces dont elle fait grande consommation, se dirige, aux environs d'une heure et demie de l'après-midi, vers l'embarcadère pour retourner à Caux. Elle suit, en compagnie de Madame de Staray, le quai du Mont Blanc dont elle admire les marronniers. Au moment où retentit la cloche du départ, alors que les deux femmes pressent un peu le pas, un inconnu qui s'avance en sens inverse frappe Elisabeth d'un coup violent à la poitrine et s'enfuit. Elle se demande ce que cet homme pouvait lui vouloir, sans doute lui voler sa montre. Elle continue de marcher, mais à peine a-t-elle franchi la passerelle qu'elle s'affaisse sur sang: l'impératrice d'Autriche a reçu trois pouces d'une lame triangulaire dans le cœur. Ramenée à l'hôtel, elle expire en y arrivant.

L'assassin a tout de suite été arrêté par deux passants qui l'ont pris en chasse. C'est un sujet italien, Luigi Luccheni, un maçon venu travailler aux chantiers de Lausanne où l'on construit la grande Poste. Il se déclare anarchiste, et ajoute qu'il a agi seul; ce deuxième point s'avérera être faux. Les idées anarchistes répandues dans la dernière décade du dernier siècle par Kropotkine, un prince, et Bakounine, un comte, russes tous les deux, avaient gagné des adeptes dans le prolétariat méditerranéen. La doctrine refusait toute autorité comme oppressive, tenait toute obéissance pour une abdication, toute propriété pour un vol, tout engagement pour une chaîne. Elle prêchait la propagande par le fait et l'action directe, mettait le crime au service de la Révolution. Les victimes désignées de cette justice prétendue et sommaire sont les heureux de ce monde, les puissants de la terre, et au premier chef ceux qui incarnent l'Etat détesté, quelle qu'en soit la forme, car il est "l'ostentation et l'infatuation de la force". L'assassinat, le 24 juin 1894, du président Carnot, qui tombe sous le poignard de Caserio, ceux de Stamboulov l'année suivante et de Canovas, en 1897, sont l'illustration de cette philosophie.

Il n'y a chez Luccheni aucune haine personnelle contre Elisabeth. Il serait vain de chercher dans le cœur de cet Italien une révolte contre l'Autriche qui opprima si longtemps sa patrie. Son meurtre est abstrait. Il voulait tuer un monarque, peu lui importait lequel. Cet illuminé est aveugle. S'il ne manifeste aucun regret, il dira au contraire sa joie d'avoir réussi quand il saura que sa victime est morte, il se montre très loquace sur la préparation de l'attentat. Trop pauvre pour acheter un couteau, il a enfoncé une lime dans un manche de bois. Guettant l'impératrice dont il avait appris la présence à Genève, il avait vu les domestiques porter les bagages et en avait justement conclu que celle-ci prendrait le bateau de 3 heures 40. Il n'aura aucun souci d'apprendre qu'il a stupidement tué une femme gracieuse et bonne, compatissante aux proscrits, charitable aux malheureux et bienveillante aux humbles. Anarchiste? Elle l'était peut-être plus que lui. Par contre, cet enfant trouvé, élevé à l'orphelinat, ce caporal rétrogradé parce qu'il a volé, ce fanatique qui s'est cru une mission, ce dégradé qui comparait sa situation à celle du capitaine Dreyfus, ne révélera pas que, le 5 septembre, s'est tenue à Thonon une réunion anarchiste au cours de laquelle la mort de l'impératrice a été décidée. Condamné à la réclusion perpétuelle, puisque le canton de Genève a aboli la peine de mort, Luccheni s'exécutera lui-même en se pendant dans sa cellule quelques années plus tard.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

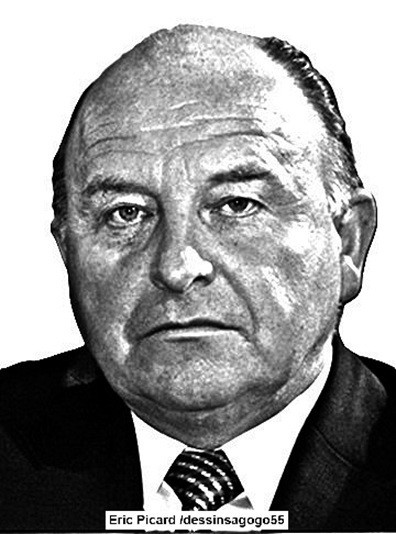

Siegfried Buback

Siegfried Buback, né le 3 janvier 1920 à Wilsdruff et mort le 7 avril 1977 à Karlsruhe dans un attentat, était un juriste allemand. Il fut notamment procureur général fédéral près la Cour fédérale de 1974 à 1977.

Siegfried Buback, juriste originaire de la Saxe, se fait connaître pour la première fois en 1962 en instruisant l'affaire du journal Der Spiegel (certains journalistes étaient accusés de haute trahison par le gouvernement de Konrad Adenauer).

En tant que procureur général au barreau fédéral, il prend part à l'affaire du meurtre de soldats à Lebach (1969).

Il occupa à partir du 31 mai 1974 le poste de procureur général fédéral près la Cour fédérale, poste auquel lui succédera Kurt Rebmann.

Résolument opposé à la Fraction armée rouge (Rote Armee Fraktion) durant ses fonctions, il en devint la victime lors d'un attentat dans lequel périrent également son chauffeur et un de ses collaborateurs, Georg Wurster.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Porsche (Sommaire)

| Date | Porsche | RUBRIQUE |

| Porsche (Sommaire) | Monde : Allemagne | |

| Ferdinand Porsche | Monde : Allemagne | |

| Porsche | Monde : Allemagne | |

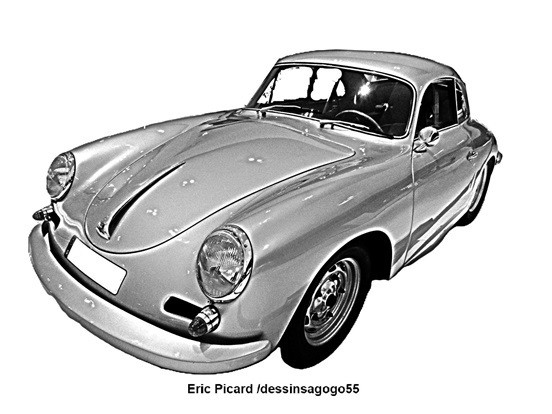

| Porsche 356 | Monde : Allemagne | |

| Porsche 911 | Monde : Allemagne | |

| Porsche 911 : Gif dessinsagogo55 | Monde : Allemagne | |

| Porsche 914 | Monde : Allemagne | |

| Porsche 917 / / Porsche Rennsport Reunion | Monde : Allemagne | |

| Porsche GT3 n ° caïman | Monde : Allemagne | |

| Porsche Macan | Monde : Allemagne | |

| Porsche Panamera | Monde : Allemagne | |

| DISCOTHEQUE | ||

| FILMOGRAPHIE | ||

| SERIE TV | ||

| BLOG | Blog Pilette et Filousse http://197628.centerblog.net/ | |

| BLOG | Blog dessinsagogo55new http://dessinsagogonew.centerblog.net/ |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Porsche 356

La Porsche 356 est la première voiture de sport de type GT du constructeur automobile allemand Porsche construite en série. Cette voiture a été conçue par Ferdinand Porsche (père) et Ferry Porsche (fils), et a été produite à 76 313 exemplaires entre 1948 et 1965. Elle a été remplacée par la Porsche 911 en 1959.

Après avoir fondé Lohner-Porsche en 1897, puis dirigé Daimler-Mercedes-Benz dans les années 1920, Ferdinand Porsche fonde sa société bureau d'études Porsche (Porsche Büro) à Stuttgart en 1931, avec son fils Ferry Porsche, pour concevoir entre autres des voitures pour Auto Union (futur Audi) dont les mythiques Flèches d'Argent détentrices de nombreuses victoires internationales en compétition. Ils fondent Volkswagen en 1937 pour industrialiser leur Volkswagen Coccinelle (à base de prototypes Porsche Type 12 (1931), Type 32, et Type 60) et conçoivent leur prototype de voiture de sport Porsche Type 64 (1938), mais la réquisition de l'industrie allemande pour l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale suspend leur projet.

Ferry Porsche succède à son père en 1945 et finalise le projet de « Porsche 356 » avec un premier prototype Porsche 356/1 de 1948, à base de moteur à plat boxer 4 cylindres 1 131 cm3, pour 140 km/h de vitesse de pointe, des Volkswagen Coccinelle et Porsche Type 64 précédentes (première voiture de série de marque Porsche) dont il fabrique artisanalement les 49 premiers exemplaires en aluminium, payables d'avance par ses clients. Une version Fuhrmann-Motor Type 547 à 4 arbres à cames en tête de 1952 améliore les performances de ce modèle de route et de compétition, et de sa version Porsche 550 de compétition de 1953. Très affaibli par son emprisonnement français de 20 mois à la fin de la guerre, pour crime de guerre, Ferdinand Porsche disparaît en 1951, à l'âge de 75 ans, au moment de la mise en circulation des premiers modèles. Ses fils et petits fils Ferdinand Anton Ernst Porsche, Ferdinand Alexander Porsche, Wolfgang Porsche, et Ferdinand Piëch lui succèdent depuis à la tête de Porsche et Volkswagen, avec entre autres les Porsche 911 qui succèdent à ce modèle depuis 1959.

Carrosserie

La carrosserie est dessinée par le designer maison, Erwin Komenda. Initialement disponible en coupé et en cabriolet, elle le sera ensuite en speedster. La 356 a connu de nombreuses évolutions lors de sa production. Sa puissance culminera à 155 chevaux avec la 356 Carrera 2000 GS/GT (moteur Fuhrmann-Motor version 587/2 avec échappement sport).

La création de la version « speedster » de la 356, fin 1954, est due à la demande de Max Hoffman, important importateur Porsche aux États-Unis qui voulait une version moins chère et plus racée de la 356 pour sa clientèle du marché américain.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| Porsche (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Allemagne

L'Allemagne (/almaɲ/ ; en allemand : Deutschland /ˈdɔʏtʃlant/ Écouter), en forme longue la République fédérale d'Allemagne, abrégée en RFA (en allemand : Bundesrepublik Deutschland /ˈbʊn.dəs.ʁe.puˌblik ˈdɔʏtʃ.lant/ , abrégée en BRD), est un État d'Europe centrale, et selon certaines définitions d'Europe de l'Ouest, entouré par la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique au nord, par la Pologne à l'est-nord-est, par la Tchéquie à l'est-sud-est, par l'Autriche au sud-sud-est, par la Suisse au sud-sud-ouest, par la France au sud-ouest, par la Belgique et le Luxembourg à l'ouest, enfin par les Pays-Bas à l'ouest-nord-ouest. Décentralisée et fédérale, l'Allemagne compte quatre métropoles de plus d'un million d'habitants : la capitale Berlin, ainsi que Hambourg, Munich et Cologne. Le siège du gouvernement est situé dans la ville de Berlin et dans la ville fédérale de Bonn. Francfort-sur-le-Main est considérée comme la capitale financière de l'Allemagnec : dans cette ville se trouve le siège de la Banque centrale européenne. La langue officielle du pays est l'allemand.

Beaucoup de peuples germaniques occupent le nord du territoire actuel depuis l'Antiquité classique. Durant ce que l'on nomme les invasions barbares, les tribus germaniques se rapprochent du Sud de ce territoire. À partir du xe siècle, les territoires forment la partie centrale du Saint-Empire romain germanique. Au xvie siècle, le nord de l'Allemagne est au cœur de la réforme protestante. Le pangermanisme entraîne pour la première fois l'unification des États allemands en 1871 sous la politique de Bismarck, en temps qu'État sous la forme de l'Empire allemand. Après la Première Guerre mondiale, et la révolution allemande de 1918-1919, l'Empire est remplacé par la république parlementaire de Weimar. L'accès au pouvoir des nazis en 1933 mène au volet européen de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le régime totalitaire connu sous le nom de Troisième Reich, fondé sur un racisme et un antisémitisme singulier, et dirigé par le dictateur Adolf Hitler, perpètre des crimes de masse en Europe, dont la Shoah, et laisse le pays en ruines. Après sa défaite militaire en 1945, l'Allemagne perd des territoires et — par la volonté des vainqueurs alliés qui entrent dans la « guerre froide » — est contrainte de se scinder en deux nations : à l'ouest un État démocratique, la République fédérale d'Allemagne (en abrégé RFA) et, à l'est, la République démocratique allemande (en abrégé RDA) sous emprise de l'Union soviétique. Le mur de Berlin — qui symbolise cette division dans l'ancienne capitale — tombe le 9 novembre 1989 et l'Allemagne est à nouveau réunifiée le 3 octobre 1990, Berlin en redevenant la capitale.

Avec plus de 84 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Elle est une grande puissance politique et ses dirigeants politiques successifs sont parmi les personnalités politiques les plus influentes de l'Union européenne. L'Allemagne est aussi la première puissance économique d'Europe ainsi que la quatrième puissance économique mondiale, et elle compte parmi les pays industrialisés les plus développés et les plus performants dans le monde. Elle figure parmi les premiers mondiaux dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie chimique et de la construction mécanique. L'Allemagne est en 2017 le troisième exportateur mondial derrière la Chine et les États-Unis et elle est le pays présentant le plus grand excédent commercial du monde en 2018. Elle a aussi le taux de chômage le plus bas parmi les 19 États membres de la zone euro, ce taux s'établissant à 3,3 % en décembre 2018, d'après Eurostat. L'Allemagne affiche un niveau de vie « très élevé » : elle est 9e au classement IDH en 2021.

Membre fondateur de l'Union européenne et membre du G7, du G20, de la zone euro, de l'espace Schengen et de l'OTAN, elle abrite le siège de la Banque centrale européenne, du Tribunal international du droit de la mer et de l'Office européen des brevets. L'Allemagne est le pays le plus apprécié du monde, ceci d'après des sondages effectués à la demande de la BBC en mai 2013, du GfK en novembre 2014 et de U.S. News en janvier 2016. Comme destination d'immigration, elle est une des terres préférées, se classant ainsi deuxième dans le monde, après les États-Unis. L'Allemagne est en 2014 le principal pollueur d'Europe, émettant à elle seule près de 23 % de l'ensemble des émissions de CO2 du continent.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Glas (Sommaire)

Glas (Sommaire) comprend 1 page

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Date | Glas | RUBRIQUE |

| Glas (Sommaire) | Monde : Allemagne | |

| Goggomobil | Monde : Allemagne | |

| Goggomobil Coupé TS | Monde : Allemagne | |

| Goggomobil Dart | Monde : Allemagne | |

| Goggomobil T250 | Monde : Allemagne | |

| Goggomobil Transporter TL van | Monde : Allemagne | |

| DISCOTHEQUE | ||

| FILMOGRAPHIE | ||

| SERIE TV | ||

| BLOG | Blog Pilette et Filousse http://197628.centerblog.net/ | |

| BLOG | Blog dessinsagogo55new http://dessinsagogonew.centerblog.net/ |

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||