만성 골수성 백혈병

Chronic myelogenous leukemia| 만성 골수성 백혈병 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 만성 골수성 백혈병, 만성 과립성 백혈병(CGL) |

| |

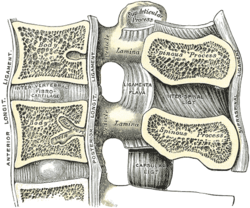

| 형광성 현장 교배(FISH)로 볼 수 있는 필라델피아 염색체. | |

| 전문 | 혈액학 및 종양학 |

| 빈도수. | 298,000 (2015년)[1] |

| 사망. | 32,200 (2015)[2] |

만성 골수성 백혈병으로 알려진 만성 골수성 백혈병은 백혈구의 암이다.그것은 골수에서 골수 세포의 증가 및 조절되지 않은 성장과 이러한 세포가 혈액에 축적되는 것이 특징인 백혈병의 한 형태이다.CML은 성숙한 과립구(호중구, 호산구, 호산구)와 그 전구체의 증식이 발견되는 복제골수줄기세포장애이다.그것은 필라델피아 염색체라고 불리는 특징적인 염색체 전위와 관련된 골수 증식성 신생물입니다.

CML은 주로 티로신-키나아제 억제제(TKIs)라고 불리는 표적 약물로 치료되는데, 이는 2001년 이후 장기 생존율을 극적으로 향상시켰다.이 약들은 이 질병에 대한 치료에 혁명을 일으켰고 대부분의 환자들이 이전의 화학요법 약물과 비교해 볼 때 삶의 질을 높일 수 있게 해준다.서구 국가에서 CML은 전체 성인 백혈병의 15 - 25%, 백혈병의 14%를 차지한다(CML이 덜 [3]흔한 소아 인구 포함).

징후 및 증상

CML이 나타나는 방법은 진단 시 질병의 단계에 따라 달라지는데,[4] 이는 경우에 따라서는 단계를 건너뛰는 것으로 알려져 있기 때문이다.

대부분의 환자(~90%)는 대부분 증상이 없는 만성 단계에서 진단된다.이러한 경우, 정기적인 실험실 검사에서 백혈구 수가 증가하여 부수적으로 진단될 수 있습니다.또한 간확대증을 나타내는 증상과 그로 인한 좌상부 통증도 나타날 수 있다.비대해진 비장은 위에 압박을 가하여 식욕부진과 체중감소를 일으킬 수 있다.또한 신진대사의 [4]기초수준이 높아져 미열과 식은땀을 동반할 수 있다.

일부(<10%)는 가장 자주 출혈, 피침 및 혈소판증을 [4]보이는 가속 단계에서 진단된다.이러한 환자들에게 열은 가장 일반적으로 기회성 [4]감염의 결과이다.

일부 환자들은 발열, 골수 통증, 골수 섬유화 [4]증가 등의 증상이 나타나는 발파 단계에서 초기에 진단된다.

원인

대부분의 경우 CML의 명확한 원인은 [5]특정할 수 없습니다.

위험요소

CML은 여성보다 남성에서 더 흔하며(남성 대 여성 비율 1.4:1), 진단 시 중간 연령이 65세인 [5]노인에서 더 흔하게 나타난다.히로시마와 나가사키 핵폭탄 [5]생존자의 50배 높은 CML 발생률에 기초하여 이온화 방사선에 대한 피폭은 위험인자로 보인다.이들 개인의 CML 비율은 피폭 [5]후 약 10년 후에 최고조에 달한 것으로 보인다.

병태생리학

CML은 필라델피아 염색체로 알려진 염색체 전위인 명확한 유전적 이상과 연관된 첫 번째 암이었다.이 염색체 이상은 1960년 미국 펜실베니아 필라델피아 출신의 두 과학자들, 펜실베니아 대학의 피터 노웰과 폭스 체이스 암 [6]센터의 데이비드 헝거포드에 의해 처음 발견되고 기술되었기 때문에 그렇게 이름 붙여졌다.

이 전위에서는, 2개의 염색체(9번째와 22번째)의 일부가 위치를 바꾼다.그 결과, 염색체 22로부터의 BCR(브레이크 포인트 클러스터 영역) 유전자의 일부가 염색체 9의 ABL 유전자와 융합된다.이 비정상적인 "융합" 유전자는 p210 또는 때로는 p185 무게의 단백질을 생성한다. (p210은 210 kDa 단백질의 줄임말, 크기만을 기준으로 단백질을 특징짓는 데 사용되는 줄임말이다.)abl은 티로신 잔류물(티로신 키나제)에 인산기를 추가할 수 있는 도메인을 가지고 있기 때문에, bcr-abl 융합 유전자 생성물 또한 티로신 [7][8]키나제이다.

융합 BCR-ABL 단백질은 인터류킨 3beta(c) 수용체 서브유닛과 상호작용한다.BCR-ABL 전사는 지속적으로 활성화되며 다른 세포 메시징 단백질에 의한 활성화가 필요하지 않습니다.차례로, BCR-ABL은 세포 주기를 제어하는 단백질의 캐스케이드를 활성화하여 세포 분열을 가속화한다.또한 BCR-ABL 단백질은 DNA 수복을 억제하여 게놈의 불안정성을 초래하고 세포를 더욱 유전적 이상으로 발전시키기 쉽게 한다.BCR-ABL 단백질의 작용은 만성 골수성 백혈병의 병태 생리학적 원인이다.BCR-ABL 단백질의 성질과 티로신 키나제로서의 그 작용에 대한 이해가 향상됨에 따라 BCR-ABL 단백질의 활성을 특이적으로 억제하는 표적 치료법(첫 번째는 이마티닙)이 개발되었습니다.이러한 티로신 키나제 억제제는 CML에서 완전한 완화를 유도할 수 있으며,[8] CML의 원인으로서 bcr-abl의 중심적 중요성을 확인시켜준다.

진단.

CML은 보통 성숙한 골수세포를 포함한 모든 유형의 과립구가 증가했음을 보여주는 완전한 혈액수치에 근거해 종종 의심된다.호염기구와 호산구는 거의 보편적으로 증가하며, 이 특징은 CML을 백혈병 반응과 구별하는 데 도움을 줄 수 있다.CML 평가의 일부로서 골수 생검을 실시하는 경우가 많아, CML은 염색체 9의 ABL1 유전자와 염색체 [9]22의 BCR 유전자와 관련된 전위 t(9;22)(q34;q11.2)를 검출하는 세포유전학으로 진단된다.이 전위 결과, 염색체는 상동 염색체보다 작아 보이며, 이 외형은 필라델피아 염색체 이상으로 알려져 있다.따라서 이 이상을 통상적인 세포유전학으로 검출할 수 있으며,[10] 관련된 유전자 BCR-ABL1은 PCR뿐만 아니라 형광성 현장교배로도 검출할 수 있다.

이른바 Ph-negative CML, 즉 필라델피아 염색체가 검출되지 않는 CML 의심 사례에 대한 논란이 있다.실제로 그러한 많은 환자들은 (9;22) 전위를 가리는 복잡한 염색체 이상을 가지고 있거나 정상적인 일상적 핵형 [11]입력에도 불구하고 FISH 또는 RT-PCR에 의한 전위의 증거를 가지고 있다.BCR-ABL1 융합의 검출 가능한 분자 증거가 없는 환자의 작은 부분 집합은 임상 과정이 CML [12]환자와는 다른 경향이 있기 때문에 미분화 골수 이형성/골수 증식 장애를 가진 것으로 더 잘 분류될 수 있다.

CML은 혈액 [10]도말에서 유사한 외관을 가질 수 있는 백혈병 반응과 구별되어야 한다.

분류

CML은 임상적 특징과 실험실 결과에 따라 세 단계로 구분되는 경우가 많습니다.개입이 없는 경우, CML은 일반적으로 만성 단계에서 시작되며, 몇 년에 걸쳐 가속 단계로 진행되며 궁극적으로 폭발 위기로 진행됩니다.폭발 위기는 CML의 말기 단계이며 임상적으로 급성 백혈병처럼 행동한다.약물 치료는 일찍 시작한다면 보통 이러한 진행을 멈출 것이다.만성 단계에서 가속 및 발진 위기로의 진행의 원동력 중 하나는 (필라델피아 [7]염색체 외에) 새로운 염색체 이상을 획득하는 것이다.일부 환자는 [10]진단될 때 이미 가속 단계 또는 발파 위기에 있을 수 있습니다.

만성 단계

CML 환자 중 약 85%가 진단 시점에 만성 단계에 있습니다.이 단계에서 환자는 보통 증상이 없거나 가벼운 피로감, 왼쪽 통증, 관절 및/또는 고관절 통증 또는 복부 팽만 증상을 보인다.만성 국면의 지속 시간은 가변적이며 얼마나 일찍 병을 진단했는지와 사용된 치료법에 따라 달라집니다.치료를 받지 않으면 병은 가속 [10]단계로 진행된다.임상 마커와 개인 게놈 프로파일에 기초한 정확한 환자 스테이징은 진행 [13]위험과 관련하여 질병 이력의 평가에 도움이 될 수 있다.

가속 단계

가속 단계로의 전환을 진단하는 기준은 다소 다양하다. 가장 널리 사용되는 기준은 M.D. Anderson 암 [14]센터의 조사자, 소칼 외 [15]연구자 및 세계보건기구([12][16]WHO)가 제시한 기준이다.WHO[17] 기준은 아마도 가장 널리 사용되며 티로신인산화효소억제제(TKI) 치료에 대한 반응에 관한 다음 혈액학적/세포유전학적 기준 또는 잠정적 기준의 §1의 존재에 의해 가속 단계를 정의한다.

- 혈액학적/세포유전학적 기준

- 지속적이거나 증가하는 백혈구 수(> 10 × 109/L), 치료에 반응하지 않음

- 지속적이거나 증가하는 비종양, 치료에 반응하지 않음

- 지속적 혈소판 증가(> 1000 × 109/L), 치료에 반응하지 않음

- 지속성 혈소판 감소증(< 100 × 109/L), 치료와 무관함

- ② 말초혈중 호염기구 20%

- 말초혈액 및/또는 골수 10~19% 폭발

- 진단 시 필라델피아(Ph) 염색체 양성(Ph+) 세포의 추가적인 복제 염색체 이상, 이른바 주요 경로 이상(제2 Ph 염색체, 트리소미 8, 이소염색체 17q, 트리소미 19), 복잡한 핵형, 3q26.2의 이상을 포함한다.

- 치료 중 발생하는 Ph+세포의 새로운 복제 염색체 이상

- TKI에 대한 잠정 응답 기준

- 첫 번째 TKI에 대한 혈액학적 내성(또는 완전한 혈액학적 반응 d를 달성하지 못함)

- 두 개의 순차적 TKI에 대한 내성의 혈액학적, 세포유전학적 또는 분자적 징후

- TKI 치료 중 BCR-ABL1 융합유전자에서 2개 이상의 돌연변이 발생

상기 중 하나가 있으면 환자는 가속 단계에 있는 것으로 간주됩니다.이 가속 국면은 질병이 진행 중이고 폭발 위기로의 전환이 임박했음을 알리는 신호이기 때문에 중요하다.약물 치료는 종종 발전 [12]단계에서 효과가 떨어진다.

폭발 위기

폭발 위기는 CML 진화의 마지막 단계로 급성 백혈병처럼 행동하며 빠른 진행과 짧은 [10]생존을 가지고 있습니다.CML [18]환자에서 다음 중 하나가 있을 경우 블라스트 위기로 진단됩니다.

- 20% 이상의 혈액 또는 골수 폭발

- 폭발의 수외 증식의 존재

치료

CML의 유일한 치료법은 골수이식 또는 동종 줄기세포 [19]이식이다.이 밖에도 CML에는 티로신 키나아제 억제제에 의한 치료, 골수억제제 또는 백혈구 감소 요법(조기 치료 중 백혈구 증가증을 중화시키기 위한), 비장 절제술 및 간섭 알파-2b [19]치료의 네 가지 주요 치료법이 있다.CML 환자의 높은 중위 연령으로 인해 CML이 임산부에게 나타나는 경우는 비교적 드물지만, 그럼에도 불구하고 만성 골수성 백혈병은 Interferon-alpha [20]호르몬으로 임신 중 언제든지 비교적 안전하게 치료될 수 있다.

만성 단계

과거에서 스테로이드 만성 골수성 백혈병의 만성적인 단계에 치료법으로 사용됐습니다. 하지만, 2000년대 이후 Bcr-Abl에 의해 특별히 BCR-ABL, 성분을 이루어 활성화되는 티로선 인산화 효소 융합 단백질을 표적으로 삼tyrosine-kinase inhibitors[21]약 대체되어 왔다.(예:cytarabine, 수산화 요소), alkylating 요원들, 인터페론 알파는 때에 따라 2bantimetabolites ca.사용했다필라델피아 염색체 전위치에 의해서요.세포독성 항종양제(표준 항암제)를 티로신 키나제 억제제로 대체하려는 움직임에도 불구하고, 때때로 히드록시우레아는 여전히 이마티닙과 같은 티로신 키나제 억제제와 함께 치료 중에 발생하는 높은 백혈구 수를 상쇄하기 위해 사용된다; 이러한 상황에서는 그 재연으로 인해 선호되는 골수 억제제가 될 수 있다.백혈병 유발 효과의 원천적 결여, 따라서 [22]치료로 인한 2차 혈액학적 악성 종양의 상대적 결여.인터페론/시타라빈 조합과 이러한 신약 이마티닙의 첫 번째를 장기적 추적과 비교한 국제 연구인 IRIS는 티로신-키나아제 표적 억제 효과가 기존 [23]치료제보다 확실히 우수함을 보여주었다.

이마티닙

이 신약 중 첫 번째 등급은 2001년 미국 식품의약국(FDA)에 의해 승인된 이마티닙 메실레이트(Glyvec 또는 Glivec로 판매됨)였다.이마티닙은 대다수의 환자(65~75%)에서 CML의 진행을 억제하는 것으로 밝혀졌으며, 이는 안정된 비율의 성숙 백혈구 비율과 함께 정상 골수 줄기세포 모집단의 재증식(세포유전학적 반응)을 달성하기에 충분했다.일부 백혈병 세포(RT-PCR에 의해 평가됨)는 거의 모든 환자에게 지속되기 때문에 치료는 무기한 계속되어야 한다.이마티닙의 등장 이후, CML은 표준 의학 치료가 환자에게 정상적인 수명을 [24]줄 수 있는 첫 번째 암이 되었다.

Dasatinib, nilotinib, radotinib, bosutinib 및 ascminib

이마티닙 내성을 극복하고 TK 억제제에 대한 반응성을 높이기 위해 4가지 새로운 약제가 나중에 개발되었습니다.첫 번째 다사티닙은 BCR-ABL 단백질의 보다 강력한 억제와 더불어 몇 가지 추가적인 종양 유발 단백질을 차단하며, 2007년 미국 식품의약국(FDA)에 의해 이마티닙에 내성이 있거나 내성이 없는 사람들의 CML 치료를 승인받았다.두 번째 TK 억제제인 닐로티닙은 FDA에 의해 동일한 적응증에 대해 승인되었다.2010년에는 nilotinib, dasatinib도 1차 치료제로 승인되어 이 등급의 3가지 약물이 새롭게 진단된 CML 치료에 사용 가능하였으며, 2012년에는 BCR-ABL 단백질 억제제 등급에 참여하였으며, 국내에서도 이미니브 내성 또는 불내성 인가를 받았다.보수티닙은 2012년 9월 4일과 2013년 3월 27일 각각 필라델피아 염색체 양성(Ph+) 만성 골수성 백혈병(CML) 성인 치료에 [citation needed]대해 미국 FDA와 EU 유럽 의약품청의 승인을 받았다.

Asciminib(Scemblix)는 2021년 [25]10월 미국에서 의료용으로 승인되었다.

내처리성 CML

이마티닙의 작용에 비해 현저하게 개선된 반응을 생성할 수 있는 반면, 다사티닙과 닐로티닙은 T315I 돌연변이로 알려진 BCR-ABL1의 구조에서 발생하는 특정 돌연변이에 의해 야기된 약물 내성을 극복할 수 없었다(즉, 315번째 아미노산이 트레오닌 잔기에서 잔기로 변이된다).이소류신 잔기)[citation needed]그 결과 CML 치료에 대한 두 가지 접근방식이 개발되었다.

2007년, Chemgenex는 이마티니브에 실패하고 T315I [26][27]키나제 돌연변이를 보이는 환자에 피하(피하) 투여된 BCR-ABL 표적제 오마세탁신의 사용을 조사한 개방형 라벨 2/3상 연구(CGX-635-CML-202)의 결과를 발표했다.이 연구는 [28]2014년까지 진행 중입니다.2012년 9월 FDA는 다른 화학요법제에 [29][30]대한 내성의 경우 CML 치료에 대해 오마세탁신을 승인했다.

독립적으로, ARIAD 제약은 1세대 및 2세대 TK 억제제의 화학 구조를 적응시켜, T315I에 대한 (최초로) 효능을 나타내는 새로운 범BCR-ABL1 억제제에 도달했으며, 온코프로틴의 다른 알려진 모든 돌연변이에 대해서도 (최초로) 효과를 보였다.Ponatinib라는 약은 2012년 12월 내성 또는 과민성 CML 환자 치료에 대한 FDA 승인을 받았다. 2세대 TK 억제제와 마찬가지로 Ponatinib의 사용을 새롭게 진단된 CML로 [citation needed]확대하기 위해 조기 승인을 모색 중이다.

예방 접종

2005년, 안정적인 질병 환자의 BCR/[31]ABL1 p210 융합 단백질과 GM-CSF를 보조제로 접종한 고무적이지만 혼합된 결과가 보고되었다.

예후

티로신 키나제 억제제가 등장하기 전,[3] CML 환자의 중간 생존 시간은 진단 시점으로부터 약 3~5년이었다.

티로신인산화효소 억제제의 사용으로 생존율이 극적으로 향상되었다.2006년 imatinib(글리벡)를 사용한 553명의 환자를 추적 조사한 결과 5년 [32]후 전체 생존율이 89%에 달했다.

안정적인 세포유전학적 반응을 달성한 imatinib를 사용한 환자 832명을 대상으로 한 2011년 추적 조사 결과, 8년 후 전체 생존율은 95.2%로 일반 모집단과 비슷했다.백혈병 [24]진행으로 사망한 환자는 1% 미만이었다.

역학

영국

CML은 영국 전체 백혈병의 8%를 차지하며,[33] 2011년에는 약 680명이 이 질병으로 진단되었다.

미국

미국암학회는 2014년 약 5980명의 만성 골수성 백혈병이 새로 진단됐으며 약 810명이 이 질환으로 사망한 것으로 추산하고 있다.이것은 새로 진단된 백혈병 환자 중 10%가 조금 넘는 만성 골수성 백혈병이 될 것이라는 것을 의미한다.한 사람이 이 병에 걸릴 확률은 588명 중 1명꼴이다.이 병은 여성보다 남성에게 더 흔하고 흑인보다 백인에게 더 흔하다.진단 시 평균 연령은 64세이며,[34] 이 질환은 어린이에게 거의 나타나지 않습니다.

레퍼런스

- ^ Vos T, Allen C, Arora M, Barber RM, Bhutta ZA, Brown A, et al. (GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators) (October 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1545–1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577. PMID 27733282.

- ^ Wang H, Naghavi M, Allen C, Barber RM, Bhutta ZA, Carter A, et al. (GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators) (October 2016). "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1459–1544. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903. PMID 27733281.

- ^ a b Besa EC, Buehler B, Markman M, Sacher RA (27 December 2013). Krishnan K (ed.). "Chronic Myelogenous Leukemia". Medscape Reference. WebMD. Retrieved 3 January 2014.

- ^ a b c d e Besa EC, Buehler B, Markman M, Sacher RA (27 December 2013). Krishnan K (ed.). "Chronic Myelogenous Leukemia Clinical Presentation". Medscape Reference. WebMD. Retrieved 3 January 2014.

- ^ a b c d Provan D, Gribben JG (2010). "Chapter 7 Chronic myelogenous leukemia". Molecular Hematology (3rd ed.). Singapore: Wiley-Blackwell. p. 76. ISBN 9781444318548.

- ^ Nowell PC (August 2007). "Discovery of the Philadelphia chromosome: a personal perspective". The Journal of Clinical Investigation. 117 (8): 2033–5. doi:10.1172/JCI31771. PMC 1934591. PMID 17671636.

- ^ a b Faderl S, Talpaz M, Estrov Z, Kantarjian HM (August 1999). "Chronic myelogenous leukemia: biology and therapy". Annals of Internal Medicine. 131 (3): 207–19. doi:10.7326/0003-4819-131-3-199908030-00008. PMID 10428738. S2CID 46260906.

- ^ a b Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M (July 2007). "Chronic myeloid leukaemia". Lancet. 370 (9584): 342–50. doi:10.1016/S0140-6736(07)61165-9. PMID 17662883. S2CID 1420863.

- ^ Rowley JD (June 2013). "Genetics. A story of swapped ends". Science. 340 (6139): 1412–3. Bibcode:2013Sci...340.1412R. doi:10.1126/science.1241318. PMID 23788787. S2CID 206550237.

- ^ a b c d e Tefferi A (2006). "Classification, diagnosis and management of myeloproliferative disorders in the JAK2V617F era". Hematology. American Society of Hematology. Education Program. 2006: 240–5. doi:10.1182/asheducation-2006.1.240. PMID 17124067.

- ^ Savage DG, Szydlo RM, Goldman JM (January 1997). "Clinical features at diagnosis in 430 patients with chronic myeloid leukaemia seen at a referral centre over a 16-year period". British Journal of Haematology. 96 (1): 111–6. doi:10.1046/j.1365-2141.1997.d01-1982.x. PMID 9012696. S2CID 41243342.

- ^ a b c Tefferi A, Thiele J, Orazi A, Kvasnicka HM, Barbui T, Hanson CA, et al. (August 2007). "Proposals and rationale for revision of the World Health Organization diagnostic criteria for polycythemia vera, essential thrombocythemia, and primary myelofibrosis: recommendations from an ad hoc international expert panel". Blood. 110 (4): 1092–7. doi:10.1182/blood-2007-04-083501. PMID 17488875. S2CID 7086172.

- ^ Brehme M, Koschmieder S, Montazeri M, Copland M, Oehler VG, Radich JP, et al. (April 2016). "Combined Population Dynamics and Entropy Modelling Supports Patient Stratification in Chronic Myeloid Leukemia". Scientific Reports. 6: 24057. Bibcode:2016NatSR...624057B. doi:10.1038/srep24057. PMC 4822142. PMID 27048866.

- ^ Kantarjian HM, Dixon D, Keating MJ, Talpaz M, Walters RS, McCredie KB, Freireich EJ (April 1988). "Characteristics of accelerated disease in chronic myelogenous leukemia". Cancer. 61 (7): 1441–6. doi:10.1002/1097-0142(19880401)61:7<1441::AID-CNCR2820610727>3.0.CO;2-C. PMID 3162181.

- ^ Sokal JE, Baccarani M, Russo D, Tura S (January 1988). "Staging and prognosis in chronic myelogenous leukemia". Seminars in Hematology. 25 (1): 49–61. PMID 3279515.

- ^ Vardiman JW, Harris NL, Brunning RD (October 2002). "The World Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms". Blood. 100 (7): 2292–302. doi:10.1182/blood-2002-04-1199. PMID 12239137. S2CID 9413654.

- ^ Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. (May 2016). "The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia". Blood. 127 (20): 2391–405. doi:10.1182/blood-2016-03-643544. PMID 27069254. S2CID 18338178.

- ^ Karbasian Esfahani M, Morris EL, Dutcher JP, Wiernik PH (May 2006). "Blastic phase of chronic myelogenous leukemia". Current Treatment Options in Oncology. 7 (3): 189–99. doi:10.1007/s11864-006-0012-y. PMID 16615875. S2CID 21092684.

- ^ a b Besa EC, Buehler B, Markman M, Sacher RA (27 December 2013). Krishnan K (ed.). "Chronic Myelogenous Leukemia Treatment & Management". Medscape Reference. WebMD. Retrieved 4 January 2014.

- ^ Shapira T, Pereg D, Lishner M (September 2008). "How I treat acute and chronic leukemia in pregnancy". Blood Reviews. 22 (5): 247–59. doi:10.1016/j.blre.2008.03.006. PMID 18472198.

- ^ Kufe DW; Pollack RE; Weichselbaum RR; et al., eds. (2003). "Tyrosine Kinase Inhibitors: Targeting Considerations". Holland-Frei Cancer Medicine (NCBI bookshelf book) (6th ed.). Hamilton, Ontario: B.C. Decker. ISBN 978-1-55009-213-4. Retrieved October 27, 2012.

- ^ Besa EC, Buehler B, Markman M, Sacher RA (27 December 2013). Krishnan K (ed.). "Chronic Myelogenous Leukemia". Medscape Reference. WebMD. Retrieved 3 January 2014.

- ^ DeAngelo DJ, Ritz J (January 2004). "Imatinib therapy for patients with chronic myelogenous leukemia: are patients living longer?" (PDF). Clinical Cancer Research. 10 (1 Pt 1): 1–3. doi:10.1158/1078-0432.CCR-1218-3. PMID 14734443. S2CID 1761631.

- ^ a b Gambacorti-Passerini C, Antolini L, Mahon FX, Guilhot F, Deininger M, Fava C, et al. (April 2011). "Multicenter independent assessment of outcomes in chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib". Journal of the National Cancer Institute. 103 (7): 553–61. doi:10.1093/jnci/djr060. PMID 21422402.

- ^ "FDA approves Novartis Scemblix (asciminib), with novel mechanism of action for the treatment of chronic myeloid leukemia". Novartis (Press release). Retrieved 29 October 2021.

- ^ Jabbour E, Cortes JE, Giles FJ, O'Brien S, Kantarjian HM (June 2007). "Current and emerging treatment options in chronic myeloid leukemia". Cancer. 109 (11): 2171–81. CiteSeerX 10.1.1.605.7683. doi:10.1002/cncr.22661. PMID 17431887. S2CID 46509746.

- ^ Kimura S, Ashihara E, Maekawa T (October 2006). "New tyrosine kinase inhibitors in the treatment of chronic myeloid leukemia". Current Pharmaceutical Biotechnology. 7 (5): 371–9. doi:10.2174/138920106778521532. PMID 17076652.

- ^ "Homoharringtonine (Omacetaxine Mepesuccinate) in Treating Patients With Chronic Myeloid Leukemia (CML) With the T315I BCR-ABL Gene Mutation". ClinicalTrial.gov (database record). Retrieved October 27, 2012.

- ^ "FDA approves Synribo for chronic myelogenous leukemia" (Press release). US Food and Drug Administration. October 26, 2012. Retrieved October 27, 2012.

- ^ "FDA approves new orphan drug for chronic myelogenous leukemia" (Press release). US Food and Drug Administration. September 4, 2012. Retrieved October 27, 2012.

- ^ Bocchia M, Gentili S, Abruzzese E, Fanelli A, Iuliano F, Tabilio A, et al. (2005). "Effect of a p210 multipeptide vaccine associated with imatinib or interferon in patients with chronic myeloid leukaemia and persistent residual disease: a multicentre observational trial" (PDF). Lancet. 365 (9460): 657–62. doi:10.1016/S0140-6736(05)17945-8. hdl:2108/41872. PMID 15721470. S2CID 26816784.

- ^ Druker BJ, Guilhot F, O'Brien SG, Gathmann I, Kantarjian H, Gattermann N, et al. (December 2006). "Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia". The New England Journal of Medicine. 355 (23): 2408–17. doi:10.1056/NEJMoa062867. PMID 17151364. S2CID 21772851.

- ^ "Chronic myeloid leukaemia (CML) statistics". Cancer Research UK. Retrieved 28 October 2014.

- ^ "What are the key statistics about chronic myeloid leukemia?". cancer.org. American Cancer Society. Retrieved 6 January 2015.