歴史を叙述するとは、何なのだろうか。

都合がいいのだ。頼朝にも、実朝にも、泰時にも。なぜか。後から作ったからだ。事実のパーツをつまみ食いして、下敷きとなる物語の体裁を借り、当てはめていくのだから、「だってマズイじゃーん。それじゃあ、正義の味方になんねーじゃん。ヒーローはカッコよくないとつまんねーんだよ」となる。

事実より、俺たちのトップを見せつけるのが目的なのだ。歴史「的」に「どうだぁ!」と言うためのものなのだ。社史や業界史の類いだ。現在の社長につながる創業者の苦労譚、立身出世譚として、立派に見えて泣けてくるようでなくてはいけない。都合の悪いことは書かないし、辻褄が合わないようであれば、過去に素敵なエピソードやコメントを挿入しちゃう。現在の立場から。

「正史」とは、「正史」と言っちゃう者のものだ。もう少し言うと編纂する側の主体に委ねられるのだ。だから、自由気ままな日記や金銭や船や荷物の出入りの帳簿とは違うのだ。あくまでも視点を持ったストーリーである。僕らはそのことをついつい忘れる。客観的に捨象されたり省略するのではなく、意図や意思を持って加除される「歴史」物語的「正史」があるのだ。

歳をとるとは、実感として、過去を語る者がテキトーなことを言っている場面をリアルに経験しているので、過去の叙述のご都合の良さなんて「さもありなん」と言えるようになると言うことでもある。

読書感想文「小隊」砂川 文次 (著)

交戦すらも、凡庸で間抜けな小狡さのある日常の延長なのだ。

組織には目的がある。だが、それと同時に理念と使命がある。組織は合目的的に業務を遂行しようとする。なので、トップの指令や指示を最短距離で達成しようする。当然、組織内に軋轢やトラブルは発生するのだが、そんなものは踏み潰して直線的に進むことが目標管理となる。まぁ、ブラックだったりパワハラと呼ばれる類いだ。

しかし、組織とは人間の集団なのだ。人間の集まりだからこそ、人間性が尊重され、人類共通の高邁な理想を具現化すべく理念を掲げていなくては、バカバカしくて人がいなくなる。東アジアでは、儒教文化というか年長者や立場が上の者を機能性以上に慕ってしまい敬ってしまうために、実は「組織戦」が得意ではない。組織とは、権限が委譲され機能が分担されなくてはならないのだが、上の者の「聞いてない」が発生し意思決定から合理性が消えてしまう。契約社会でなく何なら文書主義も徹底してないため、常に責任が曖昧になる。そうなると、軍を率いて兵力を有効に発揮させ続ける軍事力を保つことができない。兵站線をまともに維持できるマーチャンダイジングが極端に苦手なのだ。「堕情さ」すら含めて日々を営むのは人間だ。そうした人間性をもとにした組織構築のためには、休暇や休憩、娯楽、栄養、交替、さらに互いの称賛、感謝など人間の人間性を維持・確保することが必要なのだ。

人間を磨滅することでしか「戦い」をやってこれなかった日本が、なぜ「失われた30年」を過ごし、被災地支援もろくにできないのかの答えを、この小編から拾ってしまうのだ。

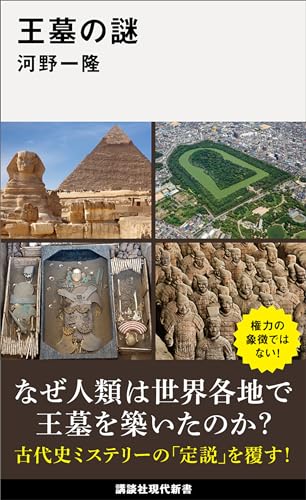

読書感想文「王墓の謎」河野 一隆 (著)

世界宗教誕生前の「神」と人々との関係である。

交易や生産活動によって、宝飾品などの財がやってくる。交換や贈与によるものなので、それが個人だけでなく、集団に貯まることはインフレを招く。価値の低下である。適切な社会活動が行われなくなるので、社会不安に直結する。そうなると、その集団において、高価な副葬品(威信財)が吹き溜まってしまうことの「穢れ」を払ってしまいたくなる。誰にどうするか。神に捧げるのだ(まぁ、事実関係に争いがある受領拒否を原因とする供託のようでもある)。だが、神に受け取ってもらうには犠牲が必要だと考えた。もしくは、その集団の誰かの死を機会だとした。そうした奉納の儀として、より高く、我も我もと参加して墳墓を築いた。王が命じた、というより「奉り」に参加した、ということだろう。つまり、富の不均衡な集中を防ぐための昇華システムとしての神への贈与、すなわち価値創造されたしまった負債の消化するための宗教イベントとしての墳墓造営だった、ということだ。

だが、世界宗教誕生とともに、王墓、墳墓づくりは終わる。ムラの祭り的な土俗的な神聖観念からの解放され、生け贄や人柱が不要な観念論や形而上学が発達した。まぁ、少しは人類は、理性的になった。

いま、宗教的儀礼は一層簡素化され、先祖概念が薄まり、ファミリー墓の需要は絶賛激減中だ。庶民の墓はせいぜい卒塔婆が立つ程度の木の板に戻るんだろうし、著名人であってもイエの墓ではなく個人墓になるんだろう。そんな現在から、かつて王とされた人の墓を考えてみる機会をくれる一冊だ。

もう一つ。どうにも日本人の集団の紐帯とはキリスト教や仏教の洗練がなく、王墓を作っていた頃の土俗的な野蛮さを伴っている。世界宗教の統一的な暦の範疇外にあるため、多くの祭りがヤマから降りてきた霊や先祖への対処だったりする。そうした剥き出しの異質さ、すなわちゴッドや仏と、カミとの相性の悪さ=独自性(非合理性)となっているんだろうことも思う。

読書感想文「下町サイキック」吉本 ばなな (著)

そっかー、下町は無くなるのか。

やたらと説明してくるように、吉本ばななが主人公に仮託して語らしめる、人と人との距離感や関係性が独特な「下町」があった時代が終わるのだ。それを記念写真のように描いておこうとしたのだ。「下町」では距離感が近すぎるどころか、互いが重なりあっちゃうものだから、勘どころが鋭い子には気配が読めちゃう。もう人間「関係」の関係の方が実体化しちゃう。いや、言い過ぎた。お互いがはみ出しあって領域が重なるものだから、気遣わなければ刺さる。インクルージョンとは案外、そんなものだ。

下町もサイキックも表すのは、「生」だ。AIやデジタルの嘘んこ感、非実在感ではなく、ナマの「そこにいる」ゾクゾクっとして振り返ってしまうあの感じだ。この「生」をいま、書いておかねばならなかったのは何なのだろうか。チープな舞台装置をあえて使ってまで、無くなろうとしているものを、そして時間が過ぎていくこととは?を、2024年に描くことの意味を知るのは、もう少し後のことなのかも知れない。

ある種のふるさとの喪失なのかもしれないし、単に場所だけではなく時間の経過によってもたらされた「角を曲がってしまった」ことを思うべきなんだろう。

読書感想文「学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話」ちいさな美術館の学芸員 (著)

ハウツー学芸員である。

アートとは見識である。ものの見方である。現実に存在するアート(プリントされたり、画面上に映し出されたりしている状態かもしれないが)は、なぜ価値あるものとして我々の目の前にあるのか?その価値足らしめているのは何なのか?を歴史的文脈を含め理解する知識があってはじめて見ることができるのである。なので、アートとは、ウワースゲーとだけ言っても構わないのだけど、本質は教養である。

アートをメインに担うのは学芸員だ。かつてどんな地方都市にも百貨店があった時代には、百貨店の催事場でアートを展示したものだが、いまは、かつて百貨店の外商さんを窓口に百貨店を支えたお金持ちは容易く東京へ出かけるようになった。なので、首都圏を含め、一般の方々にとって美術館が頼りである。ちなみに、何でも屋の本邦の学芸員に対し、アメリカの美術館には、キュレーター(展覧会の企画・作品の研究)、レジストラー(作品情報の管理(展示・出納・修復の記録))、ハンドラー(作品の取り扱い(梱包・展示))、エデュケーター(教育の普及)、ライブラリアン(美術館の蔵書管理)、コンサバター(作品の保存修復)といったプロフェッショナルによる分業制だという。さもありなん。

バカな新自由主義が跋扈し、緊縮縮小を繰り返してきたおかげで、「採算がとれるかどうかだけで判断すると、どこも文化事業に手を出さなくなり、結果的に日本がどんどん文化後進国に落ちぶれていくことになります」という学芸員のセリフが現実化してきている。やれやれ、困ったものだ。だいたい、「たぶん美術館に足を運んでくれる中心層と新聞読者は親和性が高いのでしょう」と学芸員が言っているが、新聞を読まない層を巻き込めないでいるとホントに危うい。

最後に、貴重なアドバイスがあった。「作品を見ていると、自然と頭の中にアイデアや言葉が浮かんできたり、ふとした疑問や感想がわいてきたりしませんか。それを頭の片隅に残しておきながら、他の作品を見るのは大変です。一つの作品に触発されて浮かんだ言葉は、泡のようにすぐに消えてしまい、次の作品を見る時にはまた別の言葉が浮かんできます。(略)感想はなるべくその場で、思い浮かんだ瞬間に、パパッとメモ帳に書き留めておくことをおすすめします」。そうなのだ、我々は小さなメモと鉛筆を片手に展示室に入るべきなのだ。

日本博物館協会が行う「美術品梱包輸送技能取得士認定試験」(1〜3級)を受けた運送屋さんが運んでくれた作品と出会うために。

読書感想文「モンゴル帝国 草原のダイナミズムと女たち」楊 海英 (著)

日本人の知らないモンゴルの話しである。

わからないはずだ。魚を取ったり米を育てたりしないし、鬱蒼とした森を歩くことのない人たちの世界なのだ。馬であり、羊である。我らは、そもそも鎌倉武士以降の一所懸命の人たちだ。彼らは天幕で過ごした後、移動しちゃうのだ。しかも、そのスケール感が違う。ユーラシア大陸という単位だ。家族の間でさえ複数の言語を操り、異なる顔貌の者と盛んに交流する世界だ。そう、世界帝国とは何かである。きっと、彼らは、21世紀の今はたまたま、休んでいるだけという感覚なのではないか。まぁ、新大陸のアメリカや漢民族が好き勝手やってるな、程度なんだろう。

もう一つは副題の「女たち」である。結婚とは何か。母とは何か。家族とは何か、だ。彼らのレビィ=レート婚を女性をモノ扱いしているという見方もあるかもしれないが、女性が財産権の主体であることを考えれば、複数の女性間で消耗品としての「戦士」である夫を共有しているだけ、と女性主体の見方をすることで、価値観がガラガラと音を立てて崩れそうになる。進歩や世界観とは、一つじゃない。恋愛至上主義、ロマンス至上主義を疑ってかかる必要がある。何せ、一族の「家計」の担い手は女性なのだ。

これらを踏まえ、英雄の後継者選びは難しく、母子間において息子というものの育て方が難しい、ことも考えさせられる。

読書感想文「うつを生きる 精神科医と患者の対話」内田 舞 (著), 浜田 宏一 (著)

「勝ち負け」と「栄達」と「人間万事塞翁が馬」である。

リフレ派のご本尊であるハマコー先生は、いつも柔和な表情で経済政策を語る。しかし、それまでの人生において苛烈な経験を伴いながら、壮絶な闘病人生があった。

世間的な評価ではない。そんなものに安心などできず苦しむのだ。もっともっとと追い求めてしまうのだ。過去にどれほど掴んだ栄冠はあったとしても、次に進んだステージでは、その場なりの闘いがある。負けるわけにはいかないから、頑張るし、評価が気になる。

ハマコー先生が繰り返すのは「褒め」の大切さだ。承認欲求である。認められたい。評価されたい。栄誉を勝ち取りたい。頑張っているのに見てもらえないのはツラい。他者からどう見られているかではあるが、その目線に自分が満足できるかなのだ。

重過ぎる経験を経て、ハマコー先生はひょんなことから活躍の舞台を得る。それまでの研究の途ではなく、政策への関与である。それは後にアベノミクスと呼ばれるが、禁欲的・倫理的であろうとすることを金科玉条とする旧来のドメスティックな経済政策を司る泰斗たちにとって、当たり前の世界標準と最新の理論を整然と説明するハマコー先生の論説は、どこか遠くから聞こえる見知らぬ御宣託に聞こえただろうが、日本経済を救う決め技としてハマった。

リフレ派にとっては必読だし、まだまだこれからの現状で手綱をゆるめちゃいけない。それはハマコー先生が人生が語っている。それと、人生に行き詰まったら、コツコツと努力は続けながらも、単純な欲は手放すことの勧めだったりもする。